Dress the Population Marigold Elle Queen Anne Sweetheart Neck Sheath Midi Mid-length Cocktail Dress Listed By Laura - Tradesy

Dress the Population Marigold Elle Queen Anne Sweetheart Neck Sheath Midi Mid-length Cocktail Dress Listed By Laura - Tradesy

2022 Tulle Bateau Wedding Dresses Open Back With Applique Chapel Train in 2022 | Bateau wedding dress, Best wedding dresses, Wedding dresses

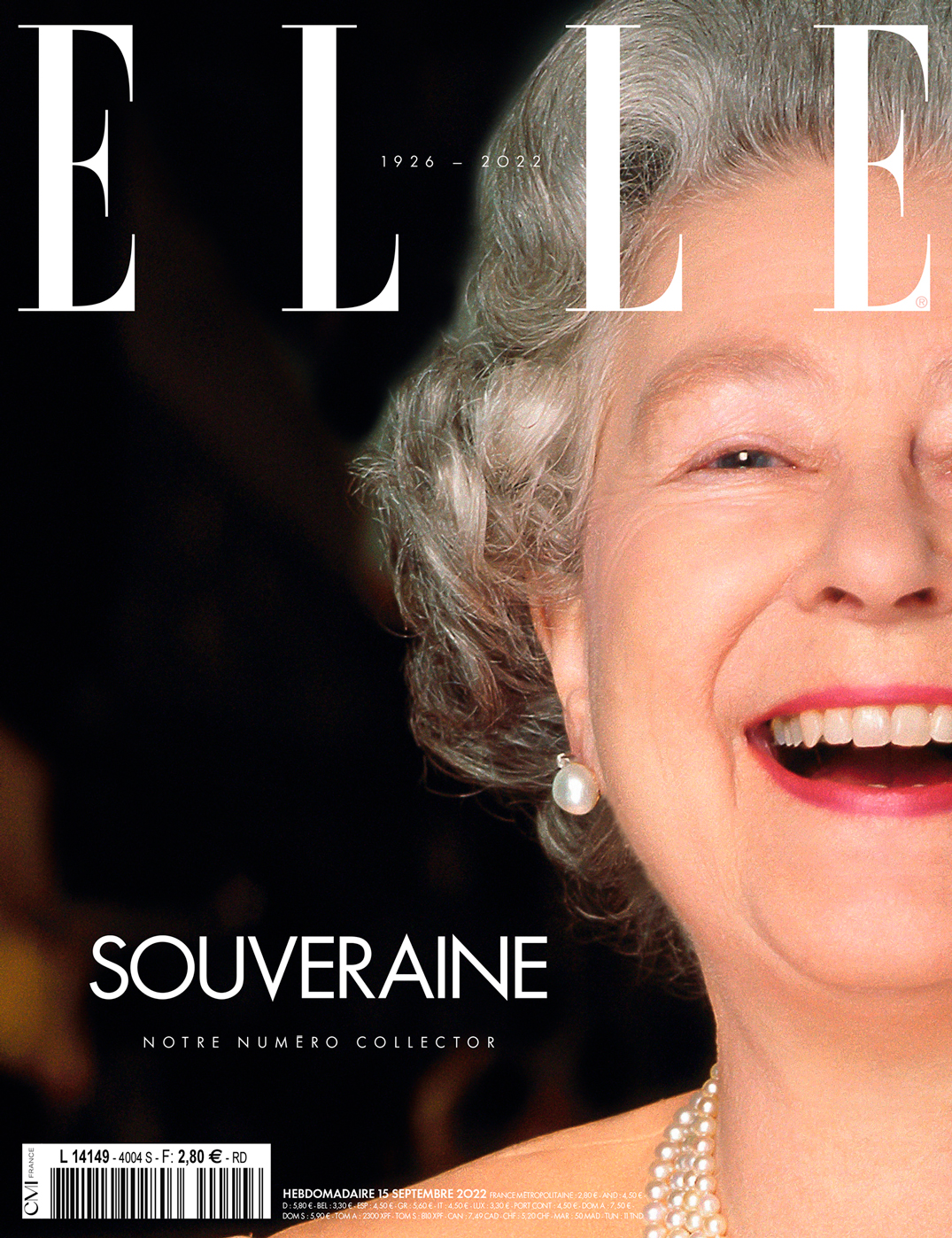

ELLE - Queen Of Fucking Everything: Blank Quote Composition Notebook College Ruled Name Personalized for Women. Writing Accessories and gift for mom, ... Day, Birthday & Christmas Gift for Women.: Publishing, Queen&King:

Amazon.com: EleQueen Women's Wedding Bridal Jewelry Sets for Brides Bridesmaids, Cubic Zirconia Teardrop Necklace Tennis Bracelet Dangle Earrings Jewellery Set Ruby Black-Tone: Clothing, Shoes & Jewelry

Suzanne Neville London's Instagram profile post: “H A I L E Y For the ethereal and dreamy bride! Tag… | Wedding dresses, A line bridal gowns, Wedding dresses simple

Dress the Population Marigold Elle Queen Anne Sweetheart Neck Sheath Midi Mid-length Cocktail Dress Listed By Laura - Tradesy